|

|

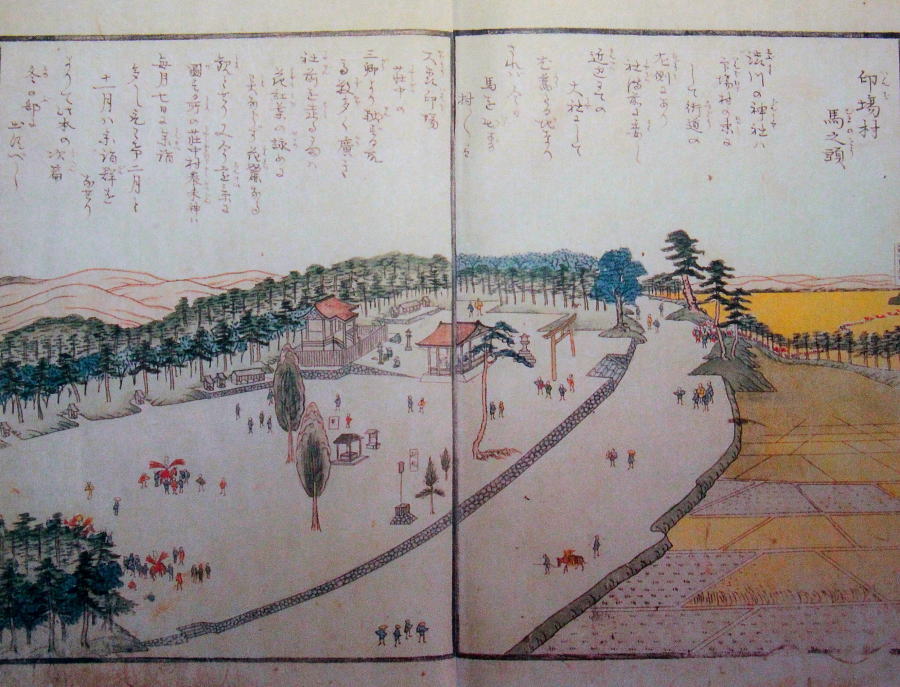

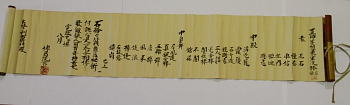

今に伝える「印場村馬之頭 」  この挿絵は、尾張藩士で知識人であられた小田切春江(しゅんこう:本名 忠近 1810~88 の作 「尾張年中行事絵抄」に記載されている「印場村馬之頭」の項です。作者には出身地を中心に「尾張志」 ・「尾張名所図会」・「尾張明細図」など、数多くの作品があります。 文面で、印場村に所在する澁川神社は、南に荘中村(庄中)、西に大森村(守山)を擁しており、祭礼 時の馬之頭と称する飾り馬もこの三村が、夫々奉献するため多数あり、また、南方に位置する荘中農來 (直曾)神社でも賑々しい例大祭が斎行されている旨、紹介されています。 絵模様には社叢林に囲まれた境内に多数の祠が描かれており、今では著しく変貌した神社前の旧瀬戸街 道と田園地帯と共に往時を偲ばせてくれます。 巻頭の「馬之頭(おまんとう)」と呼称される祭事は、愛知県内各所で夫々起源ががある様ですが、 当地では農耕民族として降雨に感謝の意を込めて社寺に奉献されたのが由来と伝えられます。 祭事には「飾り馬」を中心に「警古隊」「棒の手」を伴う武者行列を編成して、氏神様の澁川神社を始 め、時には尾張四観音の龍泉寺へも参向、豊作祝賀と来季の降雨祈願が念じられたことと思われます。 近年馬の調達が難しくなり飾り馬は、特定の年に限定され、警古隊の火縄銃空砲と棒の手の演技が例年秋 祭りに華を添えています。   この写真は、傳昌院長慶より森下利右衛門に免許皆伝として授けた直師夢想東軍流目録です。 目録には 表(6技)・中段(9技)・中奥辨(9技)とあり、演技については口伝と実技で伝授されたと思われます。 澁川神社に奉納される「棒の手」には三流派あり、夫々農民の技能として地区毎に普及伝承され、五穀豊穣 祈願の祭礼に奉納祈願されて来ました。 東軍流: 貞享元年(1684)傳昌院傳寿によって始まり、印場地区北部の斎場・塚本姓を中心に 伝承。攻めを主体の演技が特徴。 直心我流: 正徳四年(1714)比企良良雄から伝授された八木弥市博章が印場村に伝えた。早技が 特徴。 直師夢想東軍流:寛政十年(1798)傳昌院長慶により、森下利右衛門に伝授、荘中村(印場地区南部) に開いた。この流派は紺色の股引を着用。 平成26年5月1日 掲載 「杜の響き」 主幹 千雅翁 |